Exposition collective

Cum Panis : Le pain et ses écologies

Exposition

Co-curatrices : Grace Gloria Denis et Adeline Lépine

Une exposition collective rassemblant des pratiques artistiques internationales à propos du pain, de ses écologies et de ses effets sociaux, politiques, économiques, culturels et esthétiques.

Avec des œuvres de Amanny Ahmad, Broudou Magazine, Grace Gloria Denis, Ymane Fakhir, Sameer Farooq, Anna Bella Geiger, Alison Knowles, Valeria Mata, Gordon Matta-Clark, Julia Morlot, Claude Ponti, Lúcia Prancha, Marie Preston, Lexie Smith et Louise Johansson Waite.

Avec des objets issus du Musée de Grenoble et du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon.

Dans le cadre de Pays d’Agglomération de Montbéliard Capitale Française de la Culture 2024.

J’ai toujours la sensation

que le monde

est un morceau

de pain.

Je tends

la moitié

à ton attention.

“At a Waterfall, Reykjavik” par Eileen Myles dans School of Fish, publié par Black Sparrow Press en 1997.

Au départ de cette exposition, il y a le paysage et une colline à Montbéliard où se trouve le parc dit “des miches”. En remontant l’histoire de cette dénomination toponymique, on retrouve la dénomination “parc de la miche de pain” dans les archives, en raison de la forme de la colline, une butte de terre, entourée de petits monticules arrondis qui expliquent, peut-être, l’apparition du pluriel un peu plus tard.

Selon un principe inversé, le livre Bread and Water d’Alison Knowles, dont est tiré le visuel de l’exposition, débute par des miches de pain boulangées par l’artiste. Leur croûte, leur forme et leurs aspérités, lui rappellent des paysages. Selon un principe de juxtapositions poétiques, elle associe ainsi l’image du pain et celle de ces environnements naturels dans un recueil visuel accompagné de textes.

Associer art et nourriture est une manière de percevoir, d’absorber et d’être au monde. La table constitue tout autant un lieu du commun, du partage du consensus, que de l’expression des tensions et des antagonismes. La table est aussi un espace de résistance et de compagnonnage.

S’inspirant de l’étymologie de ce dernier terme, issu de compagne et compagnon et du latin cum panis 1, « avec le pain » l’exposition souhaite ainsi questionner les relations entretenues entre l’art et le pain, ainsi que l’importance de cet aliment dans les constructions sociales, politiques, économiques et géographiques. Le pain est ici considéré comme révélateur de récits (personnels ou collectifs) et comme un levier générateur de communs favorisant l’émergence de formes de création collective.

Les liens entre les humain·es et le pain sont ancestraux. Mais quels sont-ils ? Que nous révèle le pain à travers sa production et sa consommation de nos manières de nous nourrir, de structurer nos sociétés ou encore de concevoir des modes d’interactions culturels collectifs ? Présent à travers le monde, que révèle-t-il à chaque fois de l’endroit où il a été conçu ou de celles et ceux qui ont contribué à sa conception de la production du blé et de sa farine, à sa cuisson en passant par son levain et son pétrissage ? Comment observer le pain à la fois comme produit d’une succession de technologies humaines, mais également comme un outil à la fois pragmatique et symbolique de la transmission de contextes spécifiques ?

Comme l’affirme le Groupe Blé 2, le pain est politique. Objet de controverse en raison des modes de production du blé contemporain et des dérives de l’industrie agro-alimentaire, le pain a également joué un rôle identifié dans l’emprise colonial. Mais il est également un outil de résistance populaire : de la foule réclamant à Marie Antoinette (dont la perruque était blanchie à la farine ou amidon de blé) le pain quotidien aux manifestations les plus contemporaines brandissant le pain comme étendard symbolique de la résistance.

S’intéresser au pain, c’est donc plonger dans de multiples histoires agricoles, culturelles, familiales, économiques et spirituelles de contextes socio-politiques complexes et très différents. C’est également observer de plus près un patrimoine mondial qui constitue un support de convivialité, d’invention et de création. Le pain dans ses multiples facettes suscite la curiosité, stimule la sensorialité, ouvre l’appétit. Pour toutes ses qualités, le pain traverse également l’histoire des pratiques artistiques : entre art et vie, art et science, comme matière à expérimentations, à enseignements et à partages. Il permet de se reconnecter aux contextes de création, aux pratiques artisanales, à la réanimation de savoirs oubliés de l’acte de créer… afin de faire en commun.

- Donna Haraway, Quand les espèces se rencontrent. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Fleur Courtois-l’Heureux. Paris, La Découverte, 2021 ↺

- Groupe rassemblant des paysan·nes, des meuniers·ères, des boulangers·ères au sein de l’Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural Auvergne-Rhône-Alpes. En 2019, ces membres publient un ouvrage à l’écho important : Notre pain est politique - les blés paysans face à l’industrie boulangère. Certain.es d’entre elles et eux sont également basé·es en Franche-Comté. ↺

Infos utiles

Télécharger le dossier de presse

Présentation du 19 Crac et de l'exposition en FALC Facile à lire et à écrire

Télécharger le magazine du collectif Broudou

Télécharger la fiche pédagogique

Grace Gloria Denis est à la fois co-commissaire et artiste dans le cadre de cette exposition Cum Panis.

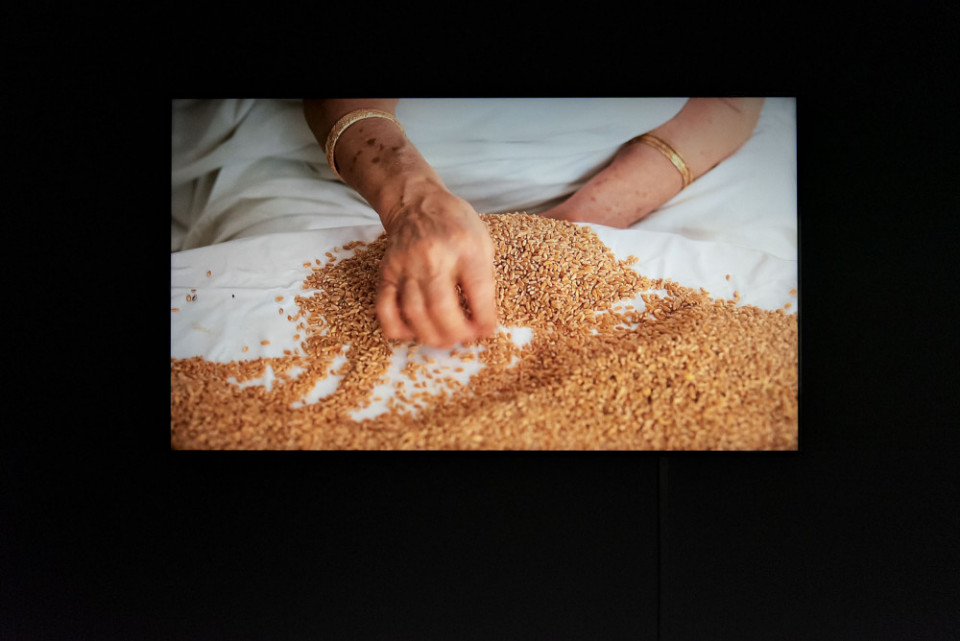

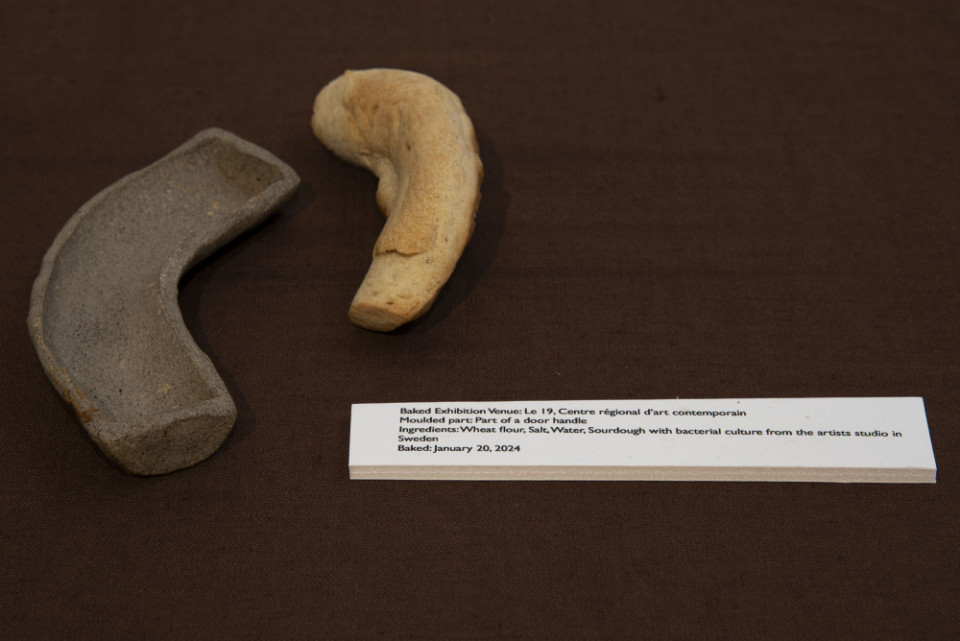

Les matériaux de travail de Grace Gloria Denis sont le son, l’image et le comestible. Elle rassemble ces éléments sous forme d’installations interactives ou de situations hospitalières qui prennent racine dans la recherche agronomique, l’exploration de la dynamique de la biodiversité ou l’expérimentation d’un processus de cultures spécifiques qui peut lui-même être lié à un cycle lunaire. Attachées à la collaboration et à la participation, ses propositions artistiques sont d’abord conçues avec des agriculteurs et invitent ensuite d’autres savoir-faire (et notamment ceux de la cuisine). Le repas ou la consommation courante de matières comestibles deviennent des outils poétiques de transmission et de médiation qui nous invitent à reconsidérer la manière dont « nous avons désensibilisé notre rapport à la consommation » tout en (re)prenant conscience de notre rapport au vivant.

Pour le projet au 19, Crac, le souhait de Grace Gloria Denis est d’explorer l’histoire et les possibilités de réactivation du Four à pain Lespinasse du Fort du Mont Bart. A travers des recherches au sein des archives, une rencontre avec l’association du Four à Pain, mais également des échanges avec des agricultrices et agriculteurs, boulangers-paysans et boulangères-paysannes de la Région au sujet de la production du blé, l’artiste souhaite pour proposer une œuvre à la dimension performative, culinaire, participative mais également sonore ou sculpturale. Reprenant des principes de création déjà expérimentés précédemment, il s’agit pour elle de dresser un portrait de la production de pain locale ainsi que des formes de compagnonnages réelles ou à imaginer.